予防接種健康被害救済制度について

予防接種後の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)については、極めてまれではあるものの不可避的に生じるものであることから、接種に係る過失の有無に関わらず迅速に救済するため、予防接種法の規定により「予防接種健康被害救済制度」が設けられています。

この制度では、予防接種によって健康被害が生じた場合において、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村長により給付(医療費・医療手当、障害年金など)が行われます。詳しくは、以下の厚生労働省公式ホームページをご覧ください。

(注意)予防接種健康救済給付の申請を検討されている方は、「6.お問い合わせ窓口」までご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省公式ホームページ)

よくある質問

質問1:申請の対象となるのは、どのようなものですか?

回答:接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。

質問2:予防接種を受けたら発熱したので医療機関で解熱薬を処方されました。予防接種健康被害救済制度の対象になるのでしょうか?

回答:一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。)

質問3:予防接種を受けたら〇〇〇〇(病気)になりました。予防接種の健康被害は認定されるのでしょうか?

回答:予防接種による健康被害の認定を行うのは「厚生労働大臣」です。ですので、大和高田市では予防接種と健康被害の因果関係については判断いたしかねます。しかしながら、請求者から申請があった場合には、市長は医師などの外部の専門家から構成される「予防接種健康被害調査委員会」に諮問し、当該事例の調査を行います。その答申により、どのような請求書類が追加で必要かを請求者にお伝えすることはできます。

質問4:おたふく風邪の予防接種を全額自費で接種したら〇〇〇〇(病気)になりました。予防接種健康被害救済制度の対象になるのでしょうか?

回答:予防接種法の規定に基づかない予防接種である「任意接種」は、予防接種健康被害救済制度の対象外となります。任意接種による健康被害は、医薬品医療機器総合機構法の規定による「医薬品副作用被害救済制度」の対象となる場合があります。詳しくは、以下の独立行政法人医薬品医療機器総合機構公式サイトをご確認ください。

医薬品副作用被害救済制度に関する業務(独立行政法人医薬品医療機器総合機構公式サイト)

1.申請先

健康被害救済給付の申請は、予防接種による健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が予防接種を受けたときに住民票を登録している市町村に対して行います。申請時点で住民票がある市町村では無い事に注意してください。また都道府県知事が行う予防接種でも、申請先は原則住民票がある市町村となります。

大和高田市の場合は、「大和高田市保健センター」が申請窓口となります。

請求書類をセンターに郵送又は持参してください。持参される場合は、センター1階にて窓口の担当者に「予防接種健康被害救済給付の申請に来ました」とお伝えください。

(注意)郵送の場合は、請求書類に記載された事項は個人情報であるため簡易書留又はレターパックのご使用をおすすめします。また必ず携帯電話番号などのご連絡先の記載をお願いします。(必要に応じて連絡することがあります)

提出先(郵送先)

大和高田市保健センター ※大和高田市役所とは異なりますのでご注意ください。

住 所 〒635-0096 奈良県大和高田市西町1番45号 大和高田市保健センター1階

電話番号 0745-23-6661

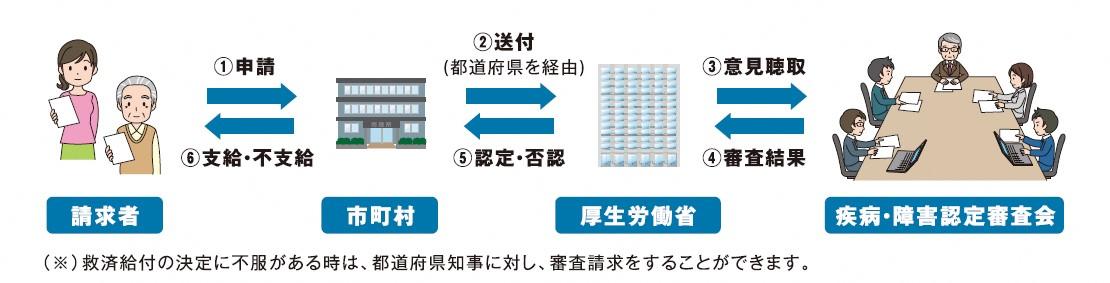

2.申請から認定・支給までの流れ

(注意) 上記フロー図は厚生労働省公式ホームページの掲載資料から引用

1.請求者(健康被害を受けたご本人やそのご家族の方)が給付の種類に応じて、必要な請求書類を揃えて申請します。申請窓口は大和高田市保健センターです。

2.市長は請求書類を受理した後、医学的な見地から予防接種の健康被害について調査を行う「予防接種健康被害調査委員会」に当該事例について諮問し、答申を受けます。委員会から答申を受けた市長は、厚生労働大臣に対して、奈良県知事を介して請求書類を進達します。委員会は、その答申にて請求者に対して新たな資料の提出を求める場合があります。

3・4.厚生労働大臣は、当該事例について第三者の専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」に諮問します。審査会は予防接種と健康被害の因果関係を審査し、大臣に答申を行います。

5.厚生労働大臣は奈良県知事を介して、健康被害の認定又は否認に関する審査結果を市長に対して書面で通知します。

6.市長は、大臣の認否により健康被害救済給付の支給・不支給を決定し、その旨を請求者に書面で通知します。

※市長による不支給決定処分を受けた請求者は、奈良県知事に対して行政不服審査法の規定により審査請求をすることができます。行政不服審査法の審査請求制度について(奈良県公式サイト)

市長が請求書類を受理してから、市長による健康被害救済給付の支給・不支給を決定するまで1年以上の期間を要する場合もあります。予めご了承ください。

※市長とは、大和高田市長を指します。

3.給付内容

受けた予防接種の種類によって、給付額・請求書類が異なります。また支給額が毎年度変更になる給付もあるのでご注意ください。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省公式ホームページ)

給付の種類と内容

A類疾病(定期接種):主に乳幼児などを対象に集団予防を目的として市町村長が行う予防接種(5種混合ワクチンなど)

B類疾病(定期接種):主に高齢者などを対象に個人予防を目的に市町村長が行う予防接種(高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌など)

臨時接種:まん延予防上緊急の必要があるときに、市町村長又は都道府県知事が行う予防接種(新型コロナワクチン特例臨時接種など)

なお新型コロナワクチン接種は令和5年度(2024年3月31日)までは「臨時接種」、

令和6年度(2024年4月1日)以降は「B類疾病(定期接種)」となります。

| 種類 | A類疾病(定期接種)・臨時接種 | B類疾病(定期接種) | 内容 |

|---|---|---|---|

|

医療費及び医療手当 |

〇 | 〇 |

A類疾病:予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 B類疾病:予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |

|

障害児養育年金 |

〇 |

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 |

|

| 障害年金 | 〇 | 〇 |

A類疾病:予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) B類疾病:予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |

| 遺族年金 | 〇 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |

| 死亡 一時金 | 〇 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | |

| 遺族 一時金 | 〇 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |

| 葬祭料 | 〇 | 〇 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |

| 年金額変更 | 〇 | 〇 |

A類疾病:障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 B類疾病:障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |

| 未支給給付 | 〇 | 〇 |

A類疾病:給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給。 B類疾病:給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給。 |

(注意)B類疾病の定期接種については請求期限がありますので注意してください。

医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。

医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。

遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

4.請求に必要な書類

請求に必要な書類は、給付の書類毎に異なりますのでご確認ください。

「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」は大和高田市が準備します。

また大和高田市では請求者に任意で提出を求める書類として、「申告書様式(市独自)(Excelファイル:23.4KB)」を設けています。この書類は、市が作成する「被接種者経過概要」の参考にするために使用します。もし回答したくない設問やわからない質問がある場合は記入しなくて結構です。ご協力の程よろしくお願いいたします。

【請求書類に関する注意事項】

- 後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。

- 請求書類の中には、その発行に費用が生じるものもありますが、請求者の全額自己負担となります。給付が不支給となった場合も同様です。また具体的にどの程度の費用が必要であるかは、受診した医療機関等にご確認ください。

- 迅速な更新を心掛けておりますが、厚生労働省が請求書類の様式を変更している場合があります。厚生労働省公式サイトも併せてご確認ください。

「医療費・医療手当」請求の必要書類

| No. | 必要な書類 | 説明等 |

|---|---|---|

| 1 |

医療費・医療手当請求書様式1(PDFファイル:125.4KB) |

請求者本人が記入してください。 |

| 2 | 受診証明書(認定申請用)様式2-(1)(PDFファイル:129.2KB) |

受診した医療機関・薬局に作成を依頼してください。 |

| 3 | 領収書等 |

受診した医療機関・薬局が作成した領収書等を提出してください。 |

| 4 |

接種済証又は母子健康手帳 |

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写しを提出してください。 |

| 5 | 診療録等 |

受診した医療機関に作成を依頼してください。 |

「障害児養育年金・障害年金」請求の必要書類

| No. | 必要な書類 | 説明等 |

|---|---|---|

| 1 |

障害児養育年金請求書様式4(PDFファイル:97.5KB) 障害年金請求書様式5(PDFファイル:122.4KB) |

請求者本人が記入して作成してください(代筆可)。 ・請求書裏面に記載された注意事項を確認したうえで記入してください。記入する際に記入方法がわからない部分は空白にして、市健康増進課担当者にお聞きください。 ・消えないボールペン等を使用し、修正液又は砂消しゴム等は使用しないでください。 |

| 2 |

医療機関等に作成を依頼してください。 |

|

| 3 | 接種済証又は母子健康手帳 | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写しを提出してください。 |

| 4 | 診療録等 |

医療機関等に作成を依頼してください。 |

| 5 | 住民票等※障害児養育年金のみ | 世帯全員の住民票の写しを提出してください。 |

| 6 | 戸籍謄本等※障害児養育年金のみ | 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写しを提出してください。 |

「死亡一時金・遺族一時金・遺族年金・葬祭料」請求の必要書類

| No. | 必要な書類 | 説明等 |

|---|---|---|

| 1 |

死亡一時金請求書様式8(PDFファイル:112KB) 遺族年金・遺族一時金請求書様式9-(1)(PDFファイル:121KB) |

請求者本人が記入してください。 |

| 2 | 葬祭料請求書様式10(PDFファイル:96.4KB) | 請求者本人が記入してください。 ・請求書裏面に記載された注意事項を確認したうえで記入してください。記入する際に記入方法がわからない部分は空白にして、市健康増進課担当者にお聞きください。 ・消えないボールペン等を使用し、修正液又は砂消しゴム等は使用しないでください。 ・その他注意事項は以下のとおりです。 1欄・19欄:記入不要です。 |

| 3 | 死亡診断書等 | 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写しを提出してください。 |

| 4 | 埋葬許可証等 | 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写しを提出してください。 |

| 5 | 接種済証又は母子健康手帳 | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写しを提出してください。 |

| 6 | 診療録等 | 医療機関等に作成を依頼してください。 ・予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しである必要があります。 |

| 7 | 住民票等(葬祭料のみの請求の場合は不要) | (死亡一時金・遺族一時金の場合) 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し(注釈2)を提出してください。 |

| 8 | 戸籍謄本等 | 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等を提出してください。 |

(注釈1)

死亡一時金・遺族一時金・遺族年金の支給を受けることができる遺族の順位は、次のとおりです。

死亡一時金→配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。)

ただし、特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合には、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹とする。死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者に該当しない配偶者は、当該配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹とする。

遺族年金→配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの)

遺族一時金→配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする(配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。)

(注釈2)

- 死亡者と請求者が同一世帯の場合

請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票 - 死亡者と請求者が同一世帯でない場合

- 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

- 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書

ただし、以下のものを提出した場合には2.を省略できる。

- 死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)

- 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)

- 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し等)

予防接種法(昭和23年法律第68号)の関係条文

第15条(健康被害の救済措置)

市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない

5.お問い合わせ窓口

大和高田市保健センター ※大和高田市役所とは異なりますのでご注意ください。

〒635-0096 大和高田市西町1-45

電話番号 0745-23-6661

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課

大和高田市西町1-45(保健センター内)

電話番号:0745-23-6661

お問い合わせはこちら

更新日:2025年08月20日