子宮頸がん予防(HPV)ワクチンについて

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、女性の子宮の入り口部分(子宮頸部)にできる「がん」です。若い女性(20~39歳)がかかる「がん」の中では乳がんに次いで多く、日本では年間約11,000人(2019年)の人が子宮頸がんにかかり、約2,900人(2020年)の人が亡くなっています。【※出典:国立がん研究センターがん情報サービスより】

子宮頸がんは、HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスの感染が主な原因です。HPVの感染は主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染するといわれています。

HPVには200種類以上の種類がありますが、子宮頸がんの約50~70%はHPV16型と18型の感染が原因とされています。HPVに感染しても、多くの場合は自然に検出されなくなりますが、一部が数年~十数年間かけて前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症します。

HPVワクチンの接種について

下記(1)または(2)に該当する方は、公費(無料)での接種が可能です。

(1)定期接種対象年齢の人

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間の女子(小学校6年生~高校1年生相当年齢)

※標準的な接種年齢は中学1年生に相当する年齢

令和7年度個人通知は以下の対象者に送付します。

中学1年生の女子(平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ)

※小学校6年生の女子で接種を希望する場合は、接種を受けることができます。予診票を送付しますので、大和高田市保健センターにご連絡ください。

(2)平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人

令和6年夏以降の需要の大幅な増加に伴い、メーカーにおいてHPVワクチンの限定出荷が行われた状況等を踏まえ、接種を希望する人が接種機会を逃さないよう、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに接種を受けた人は、令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)も残りの接種回数分の費用を公費で受けることができます。

対象者:平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人

接種期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

※令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回接種を受けたことがある人は残り2回、2回接種を受けたことがある人は残り1回が対象となります。

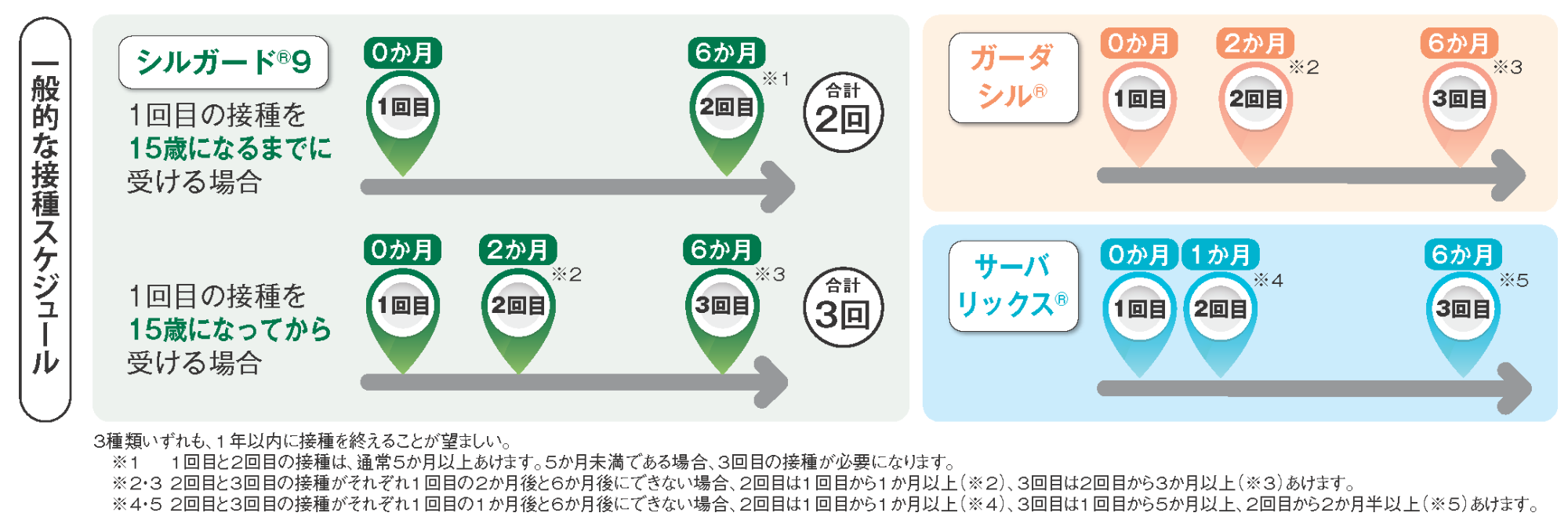

ワクチンの種類と接種間隔について

定期接種の対象となるHPVワクチンは、令和5年4月から9価ワクチンが追加され、以下の3種類となりました。接種を受けるにあたっては同一のワクチンで接種を完了することが望ましいため、どのワクチンで接種を受けるかは医師とご相談ください。

- サーバリックス(16型・18型)

- ガーダシル(6型・11型・16型・18型)

- シルガード9(6型・11型・16型・18型・31型・33型・45型・52型・58型)

※6型・11型は尖圭(せんけい)コンジローマの主要な原因

※どのワクチンを取り扱っているかは、希望する実施医療機関に直接お問い合わせください。

※3回の接種の途中で妊娠した場合には、接種は継続できません。その後の接種については医師にご相談ください。

サーバリックス(2価)を接種する場合

接種回数:3回(筋肉内接種)

2回目は1回目接種から1か月後

3回目は1回目接種から6か月後

※上記間隔で接種できない場合は、2回目は1回目から1か月以上の間隔をあけて、なるべく早めに接種し、3回目は1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて接種してください。

ガーダシル(4価)を接種する場合

接種回数:3回(筋肉内接種)

2回目は1回目接種から2か月後

3回目は1回目接種から6か月後

※上記間隔で接種できない場合は、2回目は1回目から1か月以上の間隔をおいて接種し、3回目は2回目から3か月以上あけて接種してください。

シルガード9(9価)を接種する場合

【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】

接種回数:2回(筋肉内接種)

2回目は1回目接種から6か月後

※1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】

接種回数:3回(筋肉内注射)

2回目は1回目接種から2か月後

3回目は1回目接種から6か月後

※上記間隔で接種できない場合は、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけて接種してください。

接種方法について

接種にあたっては、医師よりワクチン接種の有効性及び安全性・副反応等について十分に説明を受けた上で接種を受けてください。

1. 市内の実施医療機関に問い合わせ・予約をとる

市内実施医療機関に直接ご予約ください。

| 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 春日医院 | 東中2-4-1 | 0745-23-8010 |

| 黄クリニック | 神楽2-12-34 | 0745-24-3535 |

| こどもとかぞくの診療所 | 市場699 | 0745-22-1515 |

| 酒本医院 | 片塩町6-16 | 0745-52-3603 |

| 下河辺医院 | 片塩町11-28 | 0745-52-3391 |

| 田中医院 | 幸町2-18 大和高田アーバンコンフォート1階 |

0745-23-7117 |

| 天満診療所 | 吉井40-1 | 0745-52-5357 |

| 土庫こども診療所※1 | 日之出町13-3 | 0745-23-1682 |

| なかえ耳鼻咽喉科 | 吉井350-1 | 0745-24-3311 |

| 中谷医院 | 礒野東町3-5 | 0745-52-2191 |

| 中谷診療所 | 春日町2-1-60 | 0745-52-2166 |

| 中村医院 | 大谷600 | 0745-52-1575 |

| 中家医院 | 有井59-10 | 0745-52-5386 |

| 西澤医院 | 内本町13-13 | 0745-52-2266 |

| 前之園診療所 | 土庫1-13-13 | 0745-53-0201 |

| 大和高田市立病院※2 | 礒野北町1-1 | 0745-53-2901 |

※1:高校2年生相当からは土庫病院(電話0745-53-5471)の内科にお問い合わせください。

※2:高校1年生相当までは小児科外来、高校2年生相当からは産婦人科にお問い合わせください。

大和高田市以外の医療機関で接種を希望される場合は、事前に大和高田市保健センターでの手続きが必要になりますのでご注意ください。

2. 接種を受ける

接種日当日に大和高田市に住民登録がある人が対象です。(転出される場合、接種日は異動日の前日までであること)

医療機関に下記の持ち物を持参してください。

・大和高田市の予診票(お持ちでない場合は、保健センターで発行の手続きをしてください)

・母子健康手帳(お持ちでない場合は、過去の接種歴が確認できるもの)

・現住所を確認できるもの(健康保険証、運転免許証等)

※13歳未満の方については、接種当日は、必ず保護者が同伴してください。

※13歳以上16歳未満で予防接種の際に保護者が同伴しない場合、あらかじめ予診票表面にある接種の同意として保護者自筆署名欄と併せて、予診票(裏面)の同意書に保護者の自筆署名欄に署名が必要です。

3. 接種にあたっての注意事項

予防接種は体調の良い日に受けることが原則です。健康状態が気になる場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種を受けるか否かを決めてください。また、接種を受ける方が以下の場合には予防接種を受けることができません。

(1)明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます)がある場合

(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合

(3)受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合

(4)その他、医師が不適当な状態と判断した場合

なお、現在、妊娠している方の場合は、接種を受けることに注意が必要な方ですので、かかりつけ医とよくご相談ください。

よくある質問(クリックして回答を表示)

厚生労働省ホームページより一部抜粋して掲載しています。

A.子宮頸がんの発生にはヒトパピローマウイルス(HPV)と呼ばれるウイルスが関わっています。このウイルスは、子宮頸がんの患者さんの90%以上で見つかることが知られており、HPVが長期にわたり感染することでがんになると考えられています。なお、HPVは一般に性行為を介して感染することが知られています。

A.HPVに感染しても、約90%の確率で、2年以内にウイルスは自然に排除されるとされています。しかし、ウイルスが自然に排除されず、数年から数十年にわたって持続的に感染した場合には、がんになることがあると報告されています。

A.子宮頸がんの予防方法は、HPVワクチンを接種することで、HPVの感染を予防することが挙げられます。また、子宮頸がん検診を定期的に受けることで、がんになる過程の異常(異形成)やごく早期のがんを発見し、医師と相談しながら、経過観察したり、負担の少ない治療につなげたりすることができます。

A.HPVワクチンの接種は予防接種法に基づいて実施されており、国内外の研究結果から、HPVワクチン接種による子宮頸がんの予防効果などのメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。

しかし、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、接種対象者やその保護者の同意なく、接種が行われることはありません。

実際に予防接種を受ける際は、ワクチンの効果とリスクを十分に理解した上で、受けるかどうかご判断ください。ワクチンの効果とリスクについては、このページ下部のリーフレットをご参照ください。

A.数年以上の接種間隔があいた後にHPVワクチンを接種した場合も、一定程度の効果と安全性が示されています。また、海外の保健当局においても、規定の間隔から外れてしまった場合でも、接種をやり直す必要はないとされています。

十分な予防効果を得るためには、決められた回数を完了させることが大切ですので、できるだけ早めに残りの接種を受けるようにしてください。

A.2価ワクチン(サーバリックス)および4価ワクチン(ガーダシル)は、HPVの中でも子宮頸がんをおこしやすい種類(型)であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

9価ワクチン(シルガード9)は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

海外や日本で行われた疫学調査(集団を対象として病気の発生などを調べる調査)では 、HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。

A.世界保健機関(WHO)がHPVワクチンの接種を推奨しており、2022年12月時点では、120か国以上で公的な予防接種が行われています。カナダ、イギリス、オーストラリアなどの接種率は8割以上です。

A.子宮頸がん検診、ワクチンともに有効な子宮頸がんの予防方法で、どちらも受けることが重要です。ワクチンはすべての高リスク型HPVの感染を予防できるわけではないため、早期発見・早期治療のために子宮頸がん検診も定期的に受診し、子宮頸がんに対する予防効果を高めることが大切です。特に20~30歳代で発症する子宮頸がんを予防するためには、ワクチンの効果が期待されています。

A.HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。

| 発生頻度 | 2価ワクチン (サーバリックス) |

4価ワクチン (ガーダシル) |

9価ワクチン (シルガード9) |

|---|---|---|---|

| 50%以上 | 疼痛、発赤、腫脹、疲労 | 疼痛 | 疼痛 |

| 10~50%未満 | かゆみ、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛など | 紅斑、腫脹 | 紅斑、腫脹、頭痛 |

| 1~10%未満 | じんましん、めまい、発熱など | 頭痛、そう痒感、発熱 | 浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血など |

| 1%未満 | 知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 | 下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結、出血、不快感、倦怠感など | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、硬結など |

| 頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症など | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など | 感覚鈍麻、失神、四肢痛など |

また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、接種との因果関係を問わず収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀に重い症状の報告もあり、具体的には以下のとおりとなっています。

| 病気の名前 | 主な症状 | 報告頻度※ |

|---|---|---|

| アナフィラキシー | 呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー | 約96万接種に1回 |

| ギランバレー症候群 | 両手・足の力の入りにくさなどを症状とする末梢神経の病気 | 約430万接種に1回 |

| 急性散在性脳脊髄炎 | 頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする脳などの神経の病気 | 約430万接種に1回 |

| 複合性局所疼痛症候群 | 外傷をきっかけとして慢性の痛みを生ずる原因不明の病気 | 約860万接種に1回 |

※2013年3月までの報告のうちワクチンとの関係が否定できないとされた報告頻度

A.接種後に体調の変化や気になる症状が現れたら、まずは接種を行った医療機関などの医師にご相談ください。また、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療を行う協力医療機関(※)をお住まいの都道府県ごとに設置しています。協力医療機関の受診は、接種を行った医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

なお、HPVワクチンは合計2回または3回接種しますが、1回目または2回目の接種後に気になる症状が現れた場合は、2回目以降の接種をやめることができます。

※協力医療機関についての詳細はこちらのページをご確認ください。

A.次のいずれかに該当する方は、特に、健康状態や体質などを担当の医師にしっかり伝え、予防接種の必要性、リスク、効果について十分な説明を受け、よく理解した上で接種を受けてください。

- 血小板が減少している、出血した際に止まりにくいなどの症状のある方

- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患のある方

- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方

- 過去にけいれんの既往のある方

- 妊娠または妊娠している可能性のある方

- ワクチンを接種した後や、けがの後等に原因不明の痛みが続いたことがある方

また、接種部位は主に、腕の肩に近い外側の部分(三角筋)が選ばれるので、接種当日はこの部分を露出しやすい服装にしてください。

A.予防接種直後に、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神が現れることがあります。失神し、倒れて怪我をする例も報告されているため、接種後の移動の際には、保護者の方が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後30分ほどは体重を預けられるような場所で、なるべく立ち上がることを避けて、待機して様子を見るようにしてください。

予防接種当日は激しい運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の体調管理をしっかり行ってください。接種部位の異常や体調の変化、さらに高熱、けいれん、長期間持続する激しい痛みなどの異常な症状を呈した場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

A.ワクチンの安全性については、その他の医薬品と同様に、販売されるまでに安全性に関する承認審査を行っている他、ワクチンはウイルスや細菌など生物をもとに作っていることもあり、その後も製品(ロット)ごとに国による検定を行っています。

また、予防接種後に健康状況の変化が見られた事例を、予防接種との因果関係の有無に関わらず収集し、随時モニタリングしています。さらに、収集したこれらの情報について、定期的に専門家による評価を実施して安全性の評価を行っています。

HPVワクチンの副反応について

HPVワクチンの接種を受けた後に、接種部位の痛み・腫れ・赤みなどの局所反応と、発熱・倦怠感などの全身反応が起こることがありますが、多くは一時的なものとされています。また、広範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動(動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまう)といった多様な症状が報告されています。

ワクチンは合計2回または3回接種を受けますが、1回目、2回目に気になる症状が現れたらそれ以降の接種をやめることができます。

接種後に体調の変化が現れたら、まずは接種を受けた医療機関、またはかかりつけの医師にご相談ください。

万一、HPVワクチン定期予防接種を受けた後に生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じ、国の審査会でその健康被害が予防接種を受けたことによるものであると認定されると、医療費等の給付を受けることができます。

HPVワクチン接種後の相談窓口について

接種後、健康に異常があるとき

接種を受けた医療機関・かかりつけ医師へご相談ください

HPVワクチンを含む予防接種、そのほかの感染症全般についての相談

奈良県の子宮頸がん予防ワクチンに関する相談窓口について(奈良県ホームページ)

接種後の健康被害救済制度について

申請方法等については、大和高田市健康増進課(保健センター)電話番号0745-23-6661までお問い合わせください。

厚生労働省作成のリーフレットについて

ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~ (厚生労働省ホームページ)

20歳を過ぎたら、子宮頸がん検診を受けましょう

子宮頸がんを予防するには、HPVワクチンの接種が有効ですが、子宮頸がんを完全に防ぐことができるものではありません。

HPVワクチン接種後も20歳を過ぎたら2年に1回、子宮がん検診を受けましょう。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課

大和高田市西町1-45(保健センター内)

電話番号:0745-23-6661

お問い合わせはこちら

更新日:2025年04月01日